「バイクカバーのサイズって色々あるけど自分のバイクに合うのかな」

「たくさんバイクカバーってあるけどどのメーカーがおすすめなの?」

「買った後に後悔したくない….」

バイクカバーの購入を検討している方なら、このようなことを考えたことはないでしょうか。

生地の厚さ、耐熱、撥水、防水、防風….などとAmazonでバイクカバーと調べると様々なワードが並べられた商品が出てきて、初めて買う人ならどれを選んでいいかわからないと思います。

そこで今回は原付、中型、大型バイクを乗り継ぎ、10枚以上のバイクカバーを購入してきた私が

・バイクカバーを選ぶ際の重要なポイント

・本当のおすすめバイクカバー

を解説、紹介していきます。

私自身、マンション住まいで屋根のない駐輪場にバイクを青空駐車しているので、実際に使用してみてのリアルな感想などもお伝えしていきますね。

自分のバイクのサイズに合ったバイクカバーの選び方

まずバイクカバーの購入を検討する際は、自分のバイクのサイズを把握しておくことが重要です。

必ず確認しておかなければいけないのが

・全幅

・全高

になります。

バイクの車検証や、「(バイクの名称)サイズ」などと調べるとメーカーサイトで確認することができます。

この3点を把握した上で、自分のバイクに合うサイズを選んでいくのですが、ポイントがあるので解説します。

【絶対ダメ】ピッタリサイズを選ばない

初めてバイクカバーを購入する人がやりがちなのが、自分のバイクのサイズと全く同じなサイズを選んでしまいがちです。

人によって解釈が違うと思いますが、例えば、全長220cmのバイクに全長220cmのバイクカバーを選ぶという事はNGということです。

バイクカバーを実際に車体にかける際に上から垂直に被せられるわけではなく、前輪、もしくは後輪側からかぶせて全体を覆うようにカバーをかけますので、全く同じサイズだと入りません。

おすすめはバイクの全長+20cmが大きすぎず小さすぎずの丁度良いサイズになります。

ですので全長が220cmのバイクならば、全長240cmくらいのバイクカバーを選びましょう。

サイズ表記と実際のバイクカバーの詳細サイズを確認する

例えば現在進行形で私が使用中のバイクカバーメーカーの「FRJ」のバイクカバーですと

出典:Amazon

M・L・3L・5L・6Lの5種類となっていますが、これだけ聞いてもどれが自分のバイクに合うのかわかりませんね。

他社も、XL、2XL、7L、8Lなどと、メーカー独自のサイズがあるので、どれを選んでいいかわからなくなってしまいます。

FRJのバイクカバーの様にしっかりとしたメーカーであれば必ず商品説明のところにサイズの詳細について記載があるので、サイズ表記ではなく、実際の詳細サイズを確認するようにしましょう。

適当なよくわからないメーカーですと、【原付用】、【250cc用】、【大型用】などとざっくりとしたサイズしか記載がない事もありますので、できるだけ多くの詳細サイズの記載のあるバイクカバーを選ぶのが結果的に商品も良かったと感じることがほとんどです。

バイクカバーを選ぶ際の重要ポイント

バイクカバーのサイズについての選び方をお伝えしました。

次は商品を選んでいく際に、どんな機能がついているものを選べばよいのか解説します。

先に重要なポイントを紹介しておきますね。

・防水性能

・防風対策

・防犯対策

基本的にこの4つに重点を置いて選べば間違いないです。

よくバイクカバーの耐熱性も重要と考える方も多いようですが、メリットもありながら実はデメリットの方が大きいです。

耐熱性についても併せて、重要なポイントを詳しく解説していきます。

バイクカバーの生地の厚さ

バイクカバーを選ぶ際に、一番重要視してほしいのが生地の厚さです。

よく190Tとか300Dとか数字とアルファベットで生地の厚さが表記されていますが、

「T」というのがタフタのT、「D」がデニールのDとなり、タフタ生地よりデニール生地の方が厚みがあり、重みもあるので耐久性も高いです。

数字についても数値が大きいほど、生地の繊維が太く、耐久性や防水性が高くなります。

とはいっても数字が大きいものや、デニール(D)を必ず選ばないといけない、というわけではなく、どういったシーンで使用するのかによって変わります。

外で駐車するならデニール(D)生地一択

外で駐車される方がほとんどだと思いますが、そんな方はデニール生地(300Dなど)を選んでください。

タフタ生地でもテントなどのアウトドア商品にも使われているので、問題ないと思われがちですが、重みがないので、防風性能についての項目で後述しますが、風でバタ付きやすくなります。

デニール生地はタフタ生地にくらべて厚みがありますので、直射日光や雨などからのダメージにも強くなっているので、長持ちもしやすいです。

またカバーを車体のどこかに引っ掛けたときなどの破れに対しても耐久性も高いです。

ガレージ(室内)保管ならタフタ(T)生地でも良い

ガレージなどの室内保管ですとそもそもバイクカバーをかけない方も多いかと思いますが、室内でもホコリなどは被りますので、防塵対策としてカバーをかけると良いです。

雨や直射日光などは室内であれば当たらないと思うので、ガレージ保管であればタフタ(T)生地でも問題ありません。

タフタ生地の方が価格が安いので、室内はタフタ生地でも問題ないとお伝えしていますが、もちろんデニール生地の物を使用しても大丈夫です。

防水性能

外で駐車される方なら、バイクを雨でぬらさない為にも、防水性能は非常に重要となります。とはいっても完全防水のバイクカバーというのは存在しないので、耐水性、耐水圧などが高いバイクカバーを選ぶのがよいでしょう。

ただし、防水とは書いてあっても、耐水圧などの記載がない商品がほとんどですので、そのような場合はどの点を確認すればよいか解説します。

生地の厚さ

生地の厚みがあれば防水性能は高いと判断して良いでしょう。

【バイクカバーの生地の厚さ】の項目でも解説していますが、デニール生地を選べば、生地からの雨の浸水はしにくいと考えても問題ありません。

おすすめは300D(デニール)の生地で、お手頃価格で、ちょうどいい厚さとなっています。

シームテープ加工

生地からの浸水は防げても、バイクカバーは縫製品なので、縫い目があります。

縫い目から水が入り込んでバイクが濡れてしまった経験のある方もいるのではないでしょうか。

そのような場合は、シームテープ加工済みのものがおすすめです。

シームテープ加工って何?という方に簡単に説明すると、バイクカバーの縫い目の裏地に薄いテープを張ることによって、縫い目の穴から水が入らないようにするものになります。

バイクカバーを選ぶ際に結構見落としがちな機能なので、雨に当たる場所に駐車する場合はシームテープ加工済みのバイクカバーを選ぶようにしましょう。

防風対策

風が強い日に翌日バイクを見てみたバイクカバーがめくれていた、とか無くなっていた経験がある方もいると思います。

基本的にバイクカバーには下部中央付近にロックバックルが付いていますので、基本的にはそれでよいとは思いますが、ものすごく風が強い日などはそれでも耐えられないことも多々ありますので、どのような機能が付いたものが良いか紹介します。

ロックバックル

これは言ってしまえば当たり前ですね。タイヤ部分で止められるように前後についているものもあったりするので、気になる方は3点止めなどのカバーを選ぶとよいでしょう。

ただ、基本的にはセンターに1つ付いているものであれば問題ないでしょう。

ゴムギャザー

ゴムギャザーが付いているカバーがほとんどだと思いますが、タイヤに当たる部分のバイクカバーの下部に伸び縮みするゴムが入っています。

これがあることで車体にフィットしやすく、風でバイクカバーが飛ぶ確率も低くなります。

防犯対策

主に防犯対策となると、ホイールのところにカバーをかけた状態でチェーンロックをかけるための穴が付いているかになります。

ほとんどのバイクカバーには付いていると思いますが、前しかついていない、後ろしかついていないというような商品もまれにあるので、気を付けましょう。

穴の周りが、アルミのものと、布生地で覆ったものとありますが、アルミの物はカバーを脱着する際に、ボディに当たると傷が付いたりしてしまうので、穴の周りが布製になっているもの方がいいですね。

バイクカバーに耐熱は必要?

結論から言うと、耐熱性はない方が良いです。

バイクカバーに耐熱性を求める方も多いと思います。

理由としては、エンジンを切った直後にカバーをすぐかけたいから、カバーがマフラーやエンジンに触れて溶けないように耐熱性が欲しい、というところでしょうか。

しかし、エンジンを切った直後にすぐかけれるというメリットもありながらデメリットもあります。

それはバイクカバーの生地の劣化を早めてしまうという事です。

多くの耐熱生地を裏地に使用しているバイクカバーはマフラーやエキパイ、エンジンに当たる部分しか耐熱性能がなく、他の部分には付いていません。

つまり、エンジンやマフラーからの熱でその部分のカバーは守れても、結果的にカバー内に熱がこもるので、生地に負担がかかり、生地の劣化が進んでしまい、バイクカバー自体が駄目になってしまう可能性が高くなるという事です。

生地が厚ければ、多少の耐熱性はありますし(耐火性とは別)、エンジン停止直後にすぐにカバーをかけずに、ボディを拭くなど、多少のメンテナンスをしてからカバーをかけてあげれば、熱も冷めた状態でカバーもかけれて、バイクの良い状態で保つことができます。

耐熱(火)性はあってもなくてもどちらでもいいとは思いますが、元から無い方が、バイクの為になると言えますね。

本当におすすめのバイクカバー

ここまで自分のバイクのサイズに合ったバイクカバーの選び方と、商品を選ぶ際の重要ポイントを解説しました。

では実際に10枚以上のバイクカバーを購入し、実際に使用した私が、おすすめのバイクカバーを5つ紹介していきます。

すべて私のバイクで、屋根なしの青空駐車で試したレビューとなりますのでご安心ください。

FRJ(エフアールジェ―)厚手300Dオックス生地バイクカバー

厚手の300D(デニール)生地を採用しているバイクカバーで、縫い目の浸水を防止するシームテープ加工もしてあります。

現役で使用していますが、防水性能も高く、雨が染み込む感じはありません。

カバー内にマフラーやエンジンからの熱がこもらないようにミラー部分に開閉可能な通気口(ベンチレーション機能)が付いているので、通気性も良いです。

防犯用のチェーンロック穴も前後で色分けしてあり、カバーをかける際も、迷わずに前後の判別が可能で、すばやくカバーをかけることができます。

サイズはM,L,3L,5L,6Lと5種類からなっており、Lと6Lはトップケース対応のバイクカバーとなっています。

価格も3,000円台と安く、コスパが良いバイクカバーとなっています。

Barrichello(バリチェロ) バイクカバー

厚手の300Dオックスフォード生地を使用しているバリチェロのバイクカバーです。

300Dの生地の中でも、素材がしっかりしていて、他社の300Dの生地よりか厚みがあります。

縫い目もダブルステッチでの縫製になっていて、裏面にはシームテープ加工済みなので防水性もあり、撥水性もありました。

耐熱性はなしですが、生地素材がしっかりしているためか、多少マフラーに触れたぐらいでは溶けたりはしませんでした。

通気性も確保するベンチレーション機能も付いています。

サイズは8サイズ展開となっているので、車種に合ったバイクカバーを選ぶことができます。

価格は5000円~7000円台と少しお高めですが、素材が良いので価格に見合ったバイクカバーだと言えます。

Homwarm バイクカバー

生地は厚手の300Dを採用していて耐久性があります。

前後に反射材が付いているので、夜間でもバイクの位置が分かるようになっています。が、逆に目立たない方が良いという方もいるので、好みは分かれると思います。

防水性については、縫い目の裏面にシームテープ加工もしてあるので、よっぽどの大雨や台風じゃない限り問題ありませんでした。

カバーと色が全体的に統一されているので、カバーをかける際に、前後が分かりにくいですが、全面にロゴがあるので、そちらで判断してカバーをかけるタイプです。

Amazonでバイクカバーランキング1位を常にとっている商品ですので、人気商品とはなっています。

価格は3000円後半~となっています。

ヤマハ(YAMAHA) バイクカバー Eタイプ

バイクメーカーとして有名なあのヤマハから公式に発売されているバイクカバーです。

一番の強みは日本での縫製を行っていることから、日本製であることで、信頼度が高いですね。

バイクの駐車時にハンドルロックをされる人が多いと思いますが、ハンドルロックをした状態でカバーかけても、突っ張らないように、立体的に縫製してある点も素晴らしいです。

外観もヤマハらしいデザインでかっこよいです。

タイヤ部の前後にアジャストコードが付いているので、カバーでしっかりと車体を覆うことができるようになっています。実際に風の巻き込みによるカバーのバタつきも少なかった印象です。

縫製部分にシームテープ加工がされていないことは残念な点ですが、レビュー評価も高いので、さすが日本製の商品といえます。

ただし、価格は日本製という事もあり、お高めとなっています。Amazonのセール時などで半額くらいになることもありましたのでその時に買うのも狙い目かもしれません。

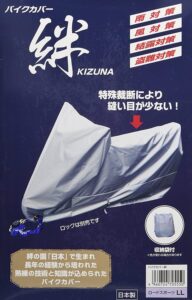

平山産業 バイクカバー 絆

日本製の平山産業から発売されているバイクカバーです。

生地の厚さについては、厚手シルバーオックスとの表記のみで、数値が分からなかったですが、触った感じ150~210Dくらいの厚さの他社のバイクカバーと同じくらいの厚さでした。

良い点は、特殊裁断で、縫い目が少ないので縫い目からの浸水がほとんどない事です。つまりはシームテープ加工も必要がないという事ですね。

撥水・防水布も使用されているということで防水性も高くなっています。

結露対策としてベンチレーション機能も付いているので、通気性もよく、風のバタつきも少ないです。

色はシルバーで、サイズも豊富なので、バイクのサイズに合ったものを選ぶことができます。

サイズが合わなかったなどのレビューも見受けられたので、サイズの選び方で解説したように+20cmくらいで選ぶと丁度良いと思います。

レビューに騙されないで

バイクカバーに限らず、商品を購入する際は、レビューを参考にして最終的に購入を決断される方も多いですよね。

だからと言ってこの商品はレビュー評価が高い、多いから大丈夫!というわけではありません。

一時期問題になりましたが、桜レビューも非常に多く存在します。

一番良いのは手に取って確認できることが望ましいですが、なかなか難しいので、当ブログのようなカバー単体の記事などがあれば、参考にすると一番良いと思います。

また、例えばAmazonだけではなくYahoo!ショッピング、楽天などの販路でも同じ商品を検索して、レビューなども参考にしてみるのも、一つの手ですね。

明らかにレビュー数が多いものや、評価が高すぎるものがあれば、まずは疑ってから、自分が納得できるようであれば購入しましょう。

下記リンクでは購入したバイクカバーを出来るだけ長持ちさせる方法を記事にしましたので、バイクカバーを新しく購入、もしくは現在使用しているカバーにもできる内容ですので参考までどうぞ!